日常タイの貸オフィス「kokokara」さん主催の交流会に参加しました

タイの貸オフィス「kokokara」さん主催の交流会に参加しました

出典:Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd. 給与統計ダウンロードはこちら

Reezote一同とても勉強になりました。

いただいた資料と教えていただいたことを音声とブログにてまとめまして皆様にシェアします。

私はこの交流会の前に屋台いましたがこのようにそっこうにスーツで着替えて参加しました。

タイの日系企業における給与・福利厚生等 人事関連調査(2024年度)

はじめに

タイの日系企業における給与・福利厚生、その他の人事関連に関する2024年度の調査結果について、ソースに基づいて詳細をまとめます。この調査は、在タイ日系企業の最新の給与体系、福利厚生等、人事関連に関する情報提供を目的として実施されました。

調査概要

調査期間は2024年9月17日から10月4日までで、当社登録顧客企業全社を対象とし、Webサイトアンケートにより集計されました。協力企業数は合計923社で、内訳は製造業409社、非製造業514社です。

調査対象企業の特徴

協力企業の約6割(60.5%)が従業員数21名から100名の中規模企業であり、次いで101名から500名の企業が26.9%を占めています。業種別では、製造業は自動車・自動車部品・輸送機器、半導体・電子・電気部品、工具・精密機器・機械関連が多く、非製造業では商社、会計・法律・ビジネスコンサルティングが多くなっています。地域別では、バンコクが回答企業の約6割(非製造業535社中535社、製造業409社中0社)を占め、次いでチョンブリ、サムットプラカンが多くなっています。工業団地別では、製造業ではアマタシティ(チョンブリ)、WHA系列、ピントンなどからの回答が多くなっています。

1. 給与事情

給与の全体的な傾向と課題

タイ人求職者の給与相場は、過去2年間横ばい状態ですが、スーパーバイザーからマネージャーレベルの給与下限には若干の上昇が見られます。日本人現地採用については、スーパーバイザーからマネージャーレベルにかけて給与の上限が2年前から上昇し続けており、中間層の人材不足がうかがえます。人材採用においては、前職給与だけでなく、現在の給与相場全体を考慮する必要があり、日系企業はタイ企業やその他外国籍企業の相場観も踏まえて検討することが重要です。

タイではジョブホッピングする人材が多い傾向にあり、日系企業が人材に長く働いてもらうためには、社内でのスキルアップやステップアップができる環境整備が不可欠です。なお、タイでは性別による給与の差異は存在しません。

職種別給与相場

経理・財務系人材

新卒・スタッフ 1.8-2.2万バーツ、SV/AM 3.4-4.0万バーツ、マネージャー 5.5-6.4万バーツ、GM 8.2-10.1万バーツ。経理職は専門職扱いで、会計・財務以外の学部からの担当は少ないです。マネージャーレベルではCPD資格(サイン権)や英語スキルが必要とされる場合が多く、給与も高くなります。語学力がある人材が少ないため、語学スキルを持つ求職者は相場より高い給与を希望する場合があります。

管理部門系人材

新卒・スタッフ 1.7-2.2万バーツ、SV/AM 3.3-3.8万バーツ、マネージャー 5.2-6.1万バーツ、GM 7.9-9.9万バーツ。語学スキルと経験を積み、オフィス管理や労働組合との調整、スタッフ育成など重要な役割を担うようになると、60,000バーツ以上支給されるケースが多いです。

営業人材

新卒・スタッフ 1.9-2.4万バーツ(営業手当含む目安3.0万バーツ)、SV/AM 3.6-4.1万バーツ、マネージャー 5.6-6.7万バーツ、GM 8.4-10.8万バーツ。SV/AMレベル以上では、営業成績により給与に差が出ます。歩合給やインセンティブを支給する企業が増加しており、新規開拓がメイン業務の場合はモチベーション向上に効果的です。自家用車を業務に使用する場合は、ガソリン代、高速代、メンテナンス代が別途支給されるのが通常です。

エンジニア系人材

新卒・スタッフ 1.7-2.2万バーツ、SV/AM 3.3-3.8万バーツ、マネージャー 5.2-6.1万バーツ、GM 8.0-10.3万バーツ。新卒・スタッフレベルの相場感は2年前から変わっていません。英語力を求められることが多いですが、高い語学力を持つ求職者は希少で給与も高くなる傾向があります。日本語を話せるエンジニアの需要も増加しており、日本の大学を卒業した理系新卒は30,000バーツ以上の高待遇や、日本勤務前提での採用ケースも見られます。マネージャーやGMレベルは、日本人工場長のアシスタントや工場管理を任されることもあり、100,000バーツ前後の給与水準となります。

IT系人材

新卒・スタッフ 1.9-2.4万バーツ、SV/AM 3.6-4.2万バーツ、マネージャー 5.7-6.7万バーツ、GM 8.2-10.5万バーツ。新卒・スタッフレベルの相場感は2年前から変わっていませんが、SVレベル以上では給与の上限・下限に微増が見られます。ITはどの産業にも不可欠であり、システム導入やDX推進が増えているため、英語とプログラミングができる人材は売り手市場で給与水準が高く、日系企業がタイ系や他外資系企業に見劣りするケースが多く見られます。

日本語人材

新卒・スタッフ 2.9-3.5万バーツ、SV/AM 4.1-4.7万バーツ、マネージャー 5.9-7.0万バーツ、GM 8.7-11.4万バーツ。新卒・スタッフレベルの給与水準は、他の職種と比較して30%前後高くなる傾向があります。日本語能力試験N3級相当で23,000-25,000バーツ、N2級で25,000-30,000バーツ、N1級は30,000-35,000バーツ程度が目安です。企業はN2級相当以上を求めることが多いですが、バンコク以外では採用に苦戦しています。タイ国内の日本語学習者数は減少傾向にあり、企業は既存社員への日本語教室やAI翻訳機の活用などの工夫が必要と考えられます。非製造業では、N2級相当の語学力を持つ人材の給与帯30,001~40,000Bの割合が昨年度より14%増加し、高度日本語人材の需要の高さがうかがえます。日本語人材の職種は、製造業では通訳、非製造業では総務・人事・秘書、営業の割合が高いです。語学レベルが高くなるにつれて平均基本給も上昇する傾向があります。

日本人現地採用

新卒・スタッフ 4.9-7.4万バーツ、SV/AM 6.7-8.6万バーツ、マネージャー 9.2-11.8万バーツ、GM 11.9-15.3万バーツ、役員・経営層 15.2-21.2万バーツ。日本人の最低賃金はタイ労働法により50,000バーツと定められています。20代後半から30代の人材が不足しており、希少な若年層は売り手市場で給与相場が高い傾向があります。日本人現地採用は転職で給与が上がることは少なく、勤続年数が長いほど好条件で勤務しています。企業も転職回数が少ない人材を好む傾向が強いです。人材がタイでの就職で重要視する点として、通勤手当や医療保険などの福利厚生が挙げられます。定年退職後の技術職や工場管理職の即戦力人材を1-2年の有期雇用で採用するケースが増加しています。日本人駐在員の帰任に伴い、現地採用の日本人を後任の現地責任者として採用するケースも増加傾向にあります。

タイ人役員・経営層

11.6-15.7万バーツ。日本人が役員・経営層を占める企業の割合は減少傾向が続いており、現地化が進んでいます。実力のあるタイ人採用や社内昇進によりタイ人が組織をまとめています。役員・経営層レベルでは、日本人現地採用との給与差が目立たなくなってきています。今後は日系企業もタイ人のキャリアパスに役員層までの昇格を考慮し、給与テーブルに盛り込む必要があります。

業種別給与分布の特徴

業種別の基本給分布を見ると、多くの職種・レベルで製造業と非製造業で給与帯の割合に差が見られます。例えば、経理・財務系人材の新卒・スタッフレベルでは、製造業・非製造業ともに20,001~30,000バーツの層が最も多くなっています。管理部門系人材の新卒・スタッフレベルでは、製造業では20,001~30,000バーツ、非製造業では15,001~20,000バーツの層が最も多いなど、細かな違いが見られます。タイ人役員・経営層では、非製造業の方が製造業よりも高額な給与帯(180,001バーツ以上)の割合が高くなっています。日本語人材の新卒・スタッフレベルでは、日本語能力レベルが上がるにつれて、より高い給与帯の割合が増加しています。日本人現地採用では、レベルが上がるにつれて高額な給与帯の割合が増加しています。

2. 賞与の状況

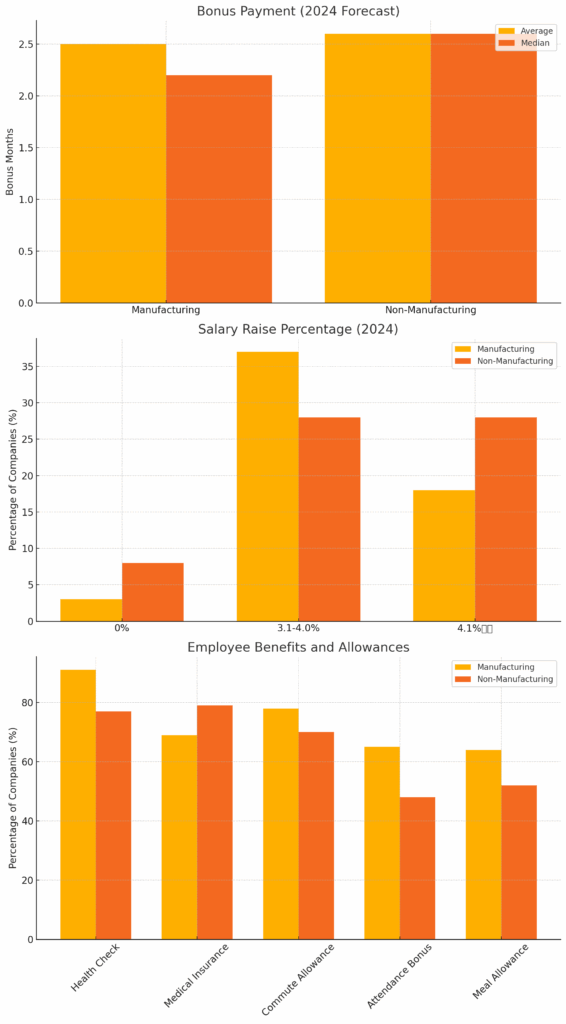

製造業・非製造業の賞与支給月数と傾向

2024年度(見込み含む)の賞与支給月数は、製造業・非製造業ともに2.1~3ヶ月の支給が最も多い割合を占めています。賞与支給額が3ヶ月以上の企業は、2023年度は製造業で約40%、非製造業で約32%でしたが、2024年度(見込み含む)では製造業で38%、非製造業で28%となりました。年度別の比較では、製造業・非製造業ともに同水準または減少と回答した企業が増加しており、製造業において2024年度の平均値が微減しています。

2023年度の平均値は製造業2.7ヶ月、非製造業2.6ヶ月、中央値は製造業2.2ヶ月、非製造業2.6ヶ月でした。2024年度(見込み含む)の平均値は製造業2.5ヶ月、非製造業2.6ヶ月、中央値は製造業2.2ヶ月、非製造業2.6ヶ月です。

業界別賞与の特徴(自動車業界)

自動車業界に注目すると、全体的な賞与水準よりも高く、2023年時点で3ヶ月以上支給と回答する企業が50%、2024年の見込みは47%となっています。

3. 昇給率の状況

製造業・非製造業の昇給率実績(2024年)と見込み(2025年)

2024年の昇給実績は、3.1~4.0%と回答した企業が最も多く、製造業で37%、非製造業で28%でした。昇給なしは製造業3%、非製造業8%で、昨年とほぼ変化はありません。4.1%以上の昇給をした企業は、製造業18%、非製造業28%で、昨年と比較して微減しています。

2025年の全体的な昇給率見込みに大きな変化はありませんが、製造業の4.1~5.0%の割合は微減しており、来年の経済成長について慎重な企業が多いことがうかがえます。2024年、2025年見込みともに、中央値は3.6%となっています。

業界別昇給率の特徴(自動車業界)

自動車業界の2024年の昇給率は、他業種とほぼ変わらず3.1~4.0%が36%で最も多く、2025年の見込みも微増・微減から企業の慎重さがうかがえます。

4. 手当・福利厚生の状況

主な手当の支給状況(健康診断、医療保険、通勤手当等)

多くの企業が健康診断(製造業91%、非製造業77%)、医療保険/補助(製造業69%、非製造業79%)、通勤手当(製造業78%、非製造業70%)を支給しています。

製造業ではこれらに加えて皆勤手当(製造業65%、非製造業48%)、食事手当(製造業64%、非製造業52%)、住宅手当(製造業41%、非製造業22%)の支給割合が高く、非製造業との差が大きい項目となっています。

一方、携帯/電話代支給(製造業56%、非製造業56%)や、営業に関わる手当(インセンティブ:製造業28%、非製造業30%、ガソリン・メンテナンス代:製造業22%、非製造業24%)は、非製造業の支給率の方が高い傾向にあります。

福利厚生を重要視する候補者は増加傾向にあり、良い人材確保や社員が安心して働ける環境づくりのために、定期的な見直しが推奨されています。

通勤手当の詳細状況

製造業では自力通勤手段がない社員のために送迎バスを手配する企業が17%、1,000バーツ以下の支給が29%で最多です。非製造業では1,000~2,000バーツが31%で最多となり、2,001バーツ以上の手当支給企業も微増しています。公共交通機関の実費支給は非製造業で22%です。

土曜日勤務状況

非製造業の7割以上が毎週休みですが、製造業では約6割が異なる頻度で出勤しています。製造業では隔週・隔週半日出勤が微減し、月1回程度の出勤企業が微増したことから、土曜日出勤の回数が減少傾向にあります。

医療保険/補助の形態

民間団体保険に加入する企業が製造業75%、非製造業83%と大半を占め、実費補助は製造業25%、非製造業17%となっています。

産休取得状況と復職率

平均産休取得日数は、46~98日が製造業57%、非製造業51%で約半数です。有給扱いされる45日間のみの取得も製造業17%、非製造業23%と一定数見られます。出産後の復職率は「ほぼ100%復職する」が製造業73%、非製造業83%となり、タイ人女性は家庭を支えるために仕事に戻るケースが大半です。製造業では軽作業への配置転換などの配慮もされています。

退職金積立基金の導入状況

製造業の方が導入率は高いですが、積立率は製造業・非製造業ともに2.1%~3.0%が最多です。

定年退職の年齢と定年後の雇用延長

製造業では55歳が57%、60歳が34%ですが、非製造業では60歳が47%、55歳が34%で60歳定年が多く、定年なしの企業も非製造業で17%あります。

定年後の雇用延長は、製造業65%、非製造業51%が「あり」(給与に違いはあれど)と回答し、昨年とほぼ変わりません。製造業では取引先とのコネクション、特殊スキル、技術指導・育成ができる人材を雇用延長する傾向があります。

日本人現地採用への特別な福利厚生

日本人現地採用への特別な福利厚生としては、医療保険/補助(製造業36%、非製造業36%)、健康診断(製造業34%、非製造業28%)、携帯/電話代支給(製造業27%、非製造業25%)が上位に挙げられています。

製造業では、工業団地などバンコクから離れた場所に位置することが多いため、住宅手当(製造業23%、非製造業13%)、社用車の貸与(製造業28%、非製造業21%)、通勤の送迎車の手配(製造業25%、非製造業13%)を提供している企業が約25%前後あります。一時帰国費用補助は、製造業25%、非製造業12%ほどで提供されています。特別な福利厚生を用意していない企業は490社(製造業約223社、非製造業約210社以外)です。

5. その他の人事関連取り組み

日本へのタイ人出向状況

日本へ出向しているタイ人従業員は、製造業で15%、非製造業で9%いると回答しています。日本の人材不足や、ローカルスタッフの次世代育成観点から、製造業での出向が多いと推測されます。

中国語人材採用の状況

中国語人材の採用は、採用しているまたは検討している企業は製造業・非製造業合わせて約10%にとどまっています。中国の自動車メーカーのタイ参入が進んでいることから、商社などが検討しているようです。

女性管理職比率の状況

企業内の女性管理職(マネージャー以上)比率は、製造業・非製造業に関わらず約3割程度(製造業33%、非製造業35%)です。日本の約12%と比較して高い比率であり、70%以上の企業が全体の約15%ほど(製造業12%、非製造業19%)存在することから、管理職に女性がいる割合が高い企業が多いと言えます。

在宅勤務の導入状況

在宅勤務の導入状況は、製造業16%に対し、非製造業では38%と約4割近くの企業が導入しています。導入頻度は週に1-2日が大多数ですが、非製造業の約5%は毎日在宅勤務を導入しています。これにより、コロナ以前より柔軟な働き方ができる企業が増加しています。

6. 離職率低下のための企業の取り組み

主な取り組み内容と具体的な事例

タイでは転職による昇給が一般的で離職率が高いと感じる傾向がある一方、勤続年数の長いタイ人もいます。人材に長く働いてもらうため、各社様々な工夫や社内環境整備に取り組んでいます。

多く見られた取り組みとして、給与体系・福利厚生の見直し、定期的なミーティングや食事会などによるコミュニケーション促進、評価制度やキャリアパスの明確化などが挙げられます。その他、フレックスタイム導入や外部セミナー補助なども取り入れています。

具体的な取り組み例としては、以下のようなものがあります:

- 成果主義による昇給や評価

- 働きに応じた有給休暇追加

- 年功序列ではない実力・業績に見合った昇格/賞与査定

- プロビデントファンド導入

- ボーナス分割や支給時期をずらす

- 福利厚生の充実化や周辺地域の実態調査

- やりたい仕事を任せる

- 年齢・性別ではなくスキル評価

- チャレンジ機会提供

- 評価制度・キャリアパスの明確化

- メンター制度活用

- 仕事環境改善

- 勤務時間の柔軟な対応(親の介護、送迎など)

- 外部有料セミナー受講補助

- 超優秀人材への毎日WFH許可

- 日本への研修旅行

- フィードバック面接

- ビジョン説明

- 定期的な社内行事やミーティングによるコミュニケーション向上

- タイ人従業員の自主性尊重

- 日本語研修や通訳利用

- EOSやES Survey実施

7. 企業が抱える人事関連の悩み

従業員の育成問題

企業が抱える人事関連の悩み事で最も多かったのは、製造業(65%)、非製造業(59%)ともに従業員の育成でした。具体的には、勤続年数の長い従業員の定年が近いものの後任が育っていない、現地化目標に対し幹部候補を採用・教育できない、といった悩みがあります。

評価制度の課題

製造業37%、非製造業40%が評価制度について悩みを抱えています。評価制度を作っても市場の影響で機能しない、能力差による給与格差拡大が難しい、制度が確立していない、タイに合った評価制度が分からない、自己評価と会社評価の相違などの課題があります。

従業員の定着問題

製造業30%、非製造業36%が従業員の定着に悩んでいます。育成しても短期間(2-3年、あるいはそれ以下)で退職してしまう、良い人材を守りたいなど。特にソフトウェア技術者やアシスタントの離職が激しいとの声もあります。タイ文化として転職による待遇向上があるため、育成→離職→引継ぎ不十分による弊害が生じやすい状況です。

幹部候補・新卒採用の困難

幹部候補採用に関しては製造業29%、非製造業20%が課題を抱えており、タイ人幹部社員の不足、マネージャー候補がいないなどの悩みがあります。

新卒採用については製造業15%、非製造業15%が課題を感じており、サービスエンジニア、輸出入関連の若手雇用が難しい、タイ人日本語人材やタイ人営業職の採用が難しいなどの声があります。

解雇に関する課題

製造業14%、非製造業11%が解雇に関する課題を抱えています。タイの法律上解雇が難しい、勤務態度の悪い従業員の解雇に踏み切れない、問題社員の処遇に苦慮している、解雇基準が不明確、手続きが複雑などの声があります。

その他の悩み(給与関連、タイ労働法など)

その他、コロナ後の生産落ち込み、社内コミュニケーション不足、OJTレベルアップ、タイ労働法への適応難しさ、コンプライアンス教育の欠如、モチベーション管理難しさ、タイ人との仕事の仕方への不安などが挙げられています。

給与関連では、適正給与算出難しさ、法律上の減給不可、インセンティブ数字の妥当性、日本人駐在員の給与が高いこと、従業員の給与不満、市場動向に左右される給与への悩み、給与体系不明確などが挙げられています。

8. 今後の企業マネジメントの方向性

ローカルマネジメント層拡充の動き

今後の企業マネジメントについて、製造業の54%、非製造業の52%がローカルマネジメント層を増やすと回答しており、2021年の調査と比較しても増加傾向が続いています。このことから、今後も現地化がさらに進むと見られています。

日本人駐在員・現地採用の動向

日本人駐在員を減らすと回答した企業は製造業26%、非製造業23%であり、日本人現地採用を増やすと回答した企業は製造業9%、非製造業11%でした。

賞与支給月数の比較(2024年度見込み)

- 製造業と非製造業の平均値・中央値の比較です。非製造業の方が中央値・平均値ともにやや高くなっています。

2024年度昇給率の状況

- 製造業、非製造業それぞれの昇給率(昇給なし、3.1~4.0%、4.1%以上)の企業割合を示しています。非製造業は昇給なしの企業が多い一方で、4.1%以上の昇給を行う企業の割合も高めです。

福利厚生・手当の支給割合

- 健康診断、医療保険、通勤手当、皆勤手当、食事手当の各項目において、製造業と非製造業での支給割合を比較しています。製造業は皆勤手当や食事手当の割合が高く、非製造業は医療保険がやや高い傾向が見られます。

Reezote梶村もとても刺激になりました。

ただ、タイ人のエンジニアってみたことないんだよな。

弊社も独自に調べてみました。

市場全体の傾向

タイではエンジニア需要が年々高まっており、とりわけIT分野で人材不足が深刻です。タイ政府は2024年に約15万人のIT人材が不足すると予測しておりoffers.jp、デジタルトランスフォーメーション(DX)の波に伴いソフトウェア開発やクラウド分野の求人が増加しています。また、JETROの調査によれば在タイ日系企業の40.4%が人材不足に直面しており、人件費高騰を最大のリスクに挙げていますjetro.go.jp。特に専門職(エンジニア等)や管理職人材の不足が顕著で、日系企業の約73%が専門人材不足、約80%が一般管理職不足を感じているとの報告があります。こうした人材難から、現地では優秀な人材の争奪戦が起きており、日系企業の中には確保困難なIT人材を日本から派遣して補う動きも見られます。

求人市場は売り手市場で、転職(ジョブホッピング)の傾向も強いのが特徴です。多くの企業が人材の定着に苦慮しており、優秀なエンジニアほどより好条件の企業へ短期間で移ってしまうケースが少なくありません。実際、日系企業で育った30歳前後の人材が、外資系企業から約2倍の給与オファーを提示され転職する例も頻発していますrcx-recruitment.com。この結果、離職率の高さが課題となっており、日本企業側では給与体系の見直しやキャリア開発の強化によって優秀な人材の流出防止に取り組む動きも出ています。

スキル傾向

タイ人エンジニアに現在求められるスキルには、技術面・言語面ともに幅広い要素があります。主なトレンドは以下の通りです:

- 主要プログラミング言語: JavaScript、Python、Java、C++、PHPなどのスキルは特に需要が高く、Web開発やモバイル開発の現場で重宝されています。複数言語を使いこなせれば転職の機会も広がります。

- プロジェクトマネジメント: 技術力だけでなくアジャイル開発やスクラムなどプロジェクト管理手法の習熟も高く評価されますoffers.jp。チームリーダーやPM経験がある人材はより上位ポジションで採用されやすいでしょう。

- 最新技術への対応力: AI(人工知能)、機械学習、ブロックチェーン、クラウド、IoT、サイバーセキュリティといった新技術分野への知識や習得意欲が重視されています。急速に進化する業界環境下で、最新トレンドをキャッチアップし続ける姿勢が評価につながります。

- コミュニケーション能力: チーム内外で円滑に意思疎通できる力が不可欠です。特に業務上の英語力は必須であり、加えてタイ語以外の言語や異文化理解力があるとグローバル企業で重宝されます。クライアント対応や多国籍チームでの協働経験があると強みになるでしょう。

- 資格・認定: 分野に応じた専門資格の保有も評価対象です。例えばクラウド関連ではAWS認定、プロジェクト管理ではPMP等の国際的に通用する資格を持っていると就職や昇進で有利に働くとされています。企業によっては資格手当を支給する例もあり、自発的にスキル証明を取得するエンジニアが増えています。

需要の高い業界

2024年時点でタイ人エンジニアの需要が特に高い業界は以下の通りです:

- 製造業: タイは自動車産業をはじめとする製造業が強く、ASEAN屈指の生産拠点です。そのため機械・電気系エンジニアの需要は根強く、自動車・電子部品分野などで引き続き多くの人材を必要としていますjacksongrant.io。近年は電気自動車(EV)関連やスマートファクトリー化の流れで新たな専門スキルへの需要も生まれています。

- IT・ソフトウェア業界: 急成長するタイのIT市場ではソフトウェア開発やシステム統合、クラウドサービスのエンジニアが不足しています。2024年のタイIT市場規模は前年から15%増の約2兆5,000億バーツに達する見込みで、DX推進に伴いIT人材の需要拡大が続いています。金融IT、Eコマース、FinTechなど新興分野でも高度ITスキルを持つ人材が引く手あまたです。

- インフラ・建設業: インフラ分野も堅調で、政府の大型プロジェクト投資に支えられ建設・土木エンジニアの需要が伸びています。2024年~25年にかけてデジタルインフラ整備や交通網拡充に予算が投じられており、建設業は5%台の成長が見込まれていますbusinesswire.com。鉄道、道路、エネルギー施設の開発計画が目白押しで、それらを支える土木・建築・電気分野の技術者に高いニーズがあります。

給与水準の変化

タイ人エンジニアの給与水準は近年上昇傾向にあります。バンコク都市部におけるエンジニア平均月収は約28,000バーツ(約11.5万円)で、一般的なレンジは20,000~50,000バーツ程度です。これは日本人エンジニア平均の3~4分の1ほどですが、経済成長に伴いその差は徐々に縮小しつつありますit-jobs-in-japan.co.jp。

経験年数や役職によって大きな差が生じ、新卒の初任月給はおおよそ2万バーツ前後からスタートします。5~10年目の中堅クラスでは月給4~6万バーツ程度に達し、マネージャークラスになると6~9万バーツ程度が相場です。更に**GMクラス(ゼネラルマネージャー級)**ともなると月給10万バーツ(約40万円)を超えるケースも見られます。業種や企業規模によって幅はありますが、優秀な人材ほど相場以上の待遇が提示される傾向です。実際、外資系が人材獲得のために市場相場の倍近い給与を提示することも珍しくなく、このことが全体的な給与水準の底上げ要因にもなっています。なお、タイ政府は最低賃金引き上げ(2027年までに日額600バーツを公約)を掲げておりjetro.go.jp、人件費の上昇トレンドは今後も続く見通しです。

外国語能力の影響

英語力と日本語力はタイ人エンジニアの市場価値に大きく影響します。多国籍企業や最先端プロジェクトで活躍するには英語での実務遂行能力が不可欠です。技術文書の読解や海外チームとの会議がこなせるだけの英語力が求められ、上位職ほど高度なコミュニケーションスキルが要求されます。英語力の高いエンジニアは昇進や外資転職のチャンスが広がりやすく、実際に海外研修やグローバル案件を任されるタイ人も増えています。

一方、日本語力は日系企業で重宝されるスキルです。日系企業では日本人駐在とのやり取りや顧客対応に日本語ができる人材を求めるケースが多く、日本語能力試験N2以上を有する人材は採用市場で引っ張りだこです。高い日本語力を持つ人はそうでない人に比べ平均給与レンジが一段上昇する傾向があり、例えば非製造業ではN2相当の語学力を持つ人材の月給レンジ(30,000~40,000バーツ帯)比率が前年の21%から35%へ大きく増加したとの調査もありますcross-m.co.jp。このことからも、英語に加えて日本語ができるエンジニアは企業からの需要が高く、キャリア上の強みになっています。

離職率・転職傾向

前述の通り、タイのエンジニア職は離職率が高めで、特に若手~中堅層の転職が活発です。優秀な人材ほどキャリアアップや高給与を求めて転職する傾向が強く、一社で長期勤務するケースは相対的に少なくなっています。日系企業では、せっかく育てた人材が外資に流出してしまう現象がしばしば問題視されています。実力を蓄えた人材に対し、外資系は前職比で**破格の高待遇(時に倍近い給与)**を提示して引き抜くため、結果として日系から外資へ人材が移動しやすい状況が生まれています。

このジョブホッピングの背景には、給与水準や昇進スピードに対する不満があります。外資系は能力に応じてポストと報酬を与える傾向が強い一方、日系企業は年功序列色が残り給与昇給も画一的で、一定以上のポジションに現地スタッフが昇進しづらいという事情があります。そのため「このままでは昇格の見込みが薄い」と感じた人材が将来性を求めて他社へ移ってしまうのですjetro.go.jp。離職率の高さは企業のノウハウ蓄積にも影響するため、近年では有能な人材の定着を図るべく報酬制度の改善やキャリアパス提示によって引き留めに成功した企業も出てきていますjetro.go.jprcx-recruitment.com。

キャリアパスと昇進機会

タイ人エンジニアの一般的なキャリアパスは、新卒でエンジニア職として採用された後、数年かけて実務経験を積みながらシニアエンジニアやチームリーダーへステップアップし、適性に応じてマネージャー職に昇進していく流れです。ただし昇進機会の広さは企業文化によって大きく異なるのが実情です。日系企業では「人を長期的に育成する文化」があり、新卒・若手を計画的に育てていく体制が整っていますが、その反面昇給・昇格のスピードは緩やかで経営層には日本人が就く場合が多く、現地タイ人スタッフがマネージャー以上に昇進できる例は限られています。現地法人のトップや役員クラスにタイ人が登用されるケースは依然少数派と言われます。rcx-recruitment.com

一方で欧米系を中心とした外資系企業では実力主義の人事が一般的で、即戦力となる中途採用者を高待遇で迎え入れる代わりに、新卒採用はほとんど行わない傾向があります。能力と成果次第で年齢や国籍に関係なく重要ポジションに抜擢されるチャンスがあり、若手でもプロジェクトマネージャーや部門長に昇進することも可能です。その代わり結果が出なければ契約終了もあり得るというシビアさもありますが、努力次第で昇進できる環境を好むタイ人技術者にとって魅力的な職場となっています。

このような違いから、タイ人エンジニアは自社内でキャリア停滞を感じると他社へ活路を求める傾向が見られます。特に日系企業においては、優秀な人材に明確なキャリアパスを提示することがこれまで以上に重要視されるようになっています。昇進機会やスキルアップ制度を用意して将。企業側も人材流出を防ぐため、公平かつ実力を反映した評価・昇進の仕組みづくりに取り組み始めています。総じて、タイ人エンジニアのキャリアパスは多様化していますが、能力を正当に評価し昇進につなげる環境があるか否かが、人材の定着とモチベーションに大きく影響していると言えるでしょう。

タイのこれからを読み解く助けになれば幸いです。

Kokokara Co., Ltd.が提供するレンタルオフィスでは、このような交流会でいろいろな人に出会うチャンスをもらえて大変嬉しく思います。末筆ではありますが御礼申し上げます。